梦回西关之乞巧

文|刘小玲

那个牛郎织女的故事,当然是母亲告诉女儿的。

每当风清月朗之夜,我们在天阶铺一张肇庆草席,姐妹们团在席上如乘一羽兰舟,缥缥缈缈,仿佛星河渐近。那时候夜凉如水。那时候母亲在身边摇一柄葵扇。轻轻地摇,轻轻摇出了一个美丽的故事。

那年我七岁,母亲说:“今年你可以‘拜七姐’过乞巧节了。”从此,混沌的心灵便有了一份期盼、一份向往。

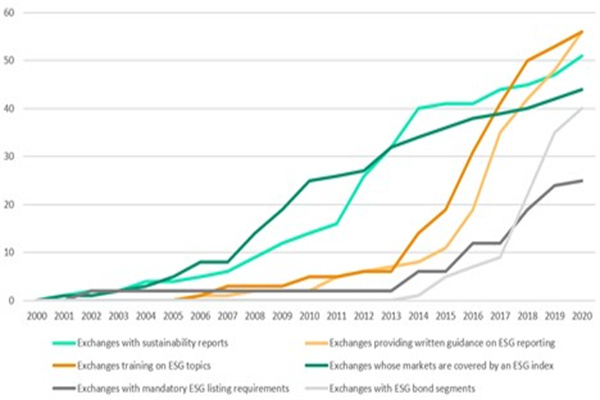

故宫博物院收藏的清代紫檀木边架绣七夕图围屏(局部)。

踏进农历六月,西关小巷的窗台上、屋檐下,蓦地冒出一丛丛青翠。大人们说,这是禾秧,乞巧节“拜七姐”用的供品。拜过七姐后再在阳光下晒干,日后谁家小孩发高热可以用来熬汤,喝了马上就会痊愈,因为七仙女最喜欢小孩子。

我也用小碟儿育了一小撮谷粒,怀着十二分虔诚十二分温柔,精心侍弄着它们。太阳出来时,我小心翼翼地把它们举上窗台,去迎接阳光;待到晚上我又把它们移向月下,去承受夜露。绿色的禾苗一天天茁长,我心中也有一种情感在滋生。

禾苗正绿的日子,西关女孩们都像农人般进入了一年中的大忙季节。奶奶们、母亲们会拿出收藏多日的彩布片,教我们做女红。缝一对小枕头,绣一张小床单,制两双小拖鞋。还要用各种硬纸片做家具——床、柜、桌、椅,一件都不能少。待到七月初七晚上,摆在供桌上向星空礼拜,让善良美丽的七仙女在天上浏览人间女儿的巧思,评判谁家女儿最聪慧、最灵秀。

为了迎接这个女儿的节日,母亲打开她那个陪嫁的樟木箱,拿出一大堆花花绿绿的彩布,原来她早就为女儿准备好了一切。她让我家那位终生未嫁的二姑婆教我们姐妹们做针线。

盛夏午后的阳光把麻石板路染成一条金色的小河,蝉姐在巷尾那棵叫不出名的树上叫。

“河”的两岸各家各户门口疏疏落落坐着飞针走线的女子,我就是其中一个。可以想见,让一个年仅七岁的小女孩坐在小板凳上,去缝一个复杂的荷叶花边枕头,其中有多少无奈多少烦躁。

“做针线时不要东张西望!”二姑婆放下手中的活儿,严厉地望了我一眼。

“二姑婆,为什么‘拜七姐’做针线的全都是女孩子和姑婆们,没有其他人?”“因为我们这些姑婆都是女儿身,只有女儿身的人才可以‘拜七姐’。”二姑婆口气里有了一份从未有过的自豪。

这乞巧节原本就是女儿家的节日,难怪前几天小巷里“梳起”不嫁人的姑姑们都集中到我家。她们都新洗了头发,排着队让二姑婆用一条白线绞面。佛山人彩姑和顺德人嫦姑还各自拿了一幅香云纱衣料,商量着裁新衣。那份喜悦如春风般,抹亮了她们满是皱纹的脸颊。

七夕终于来临了。我一大早便穿上母亲准备好的节日盛装,和妹妹们、邻里的女孩子们手拉着手去下九路的“三凤”化妆品商店。每年的那一天,“三凤”门口会吊一个特大香水壶,一整天喷洒香水,让过路的女子享用。我们沐浴在这一片浓郁的芬风芳雾里,如在闪闪星河畔藏云弄月,如被温柔紧紧拥抱。

我们匆匆吃过晚饭,把八仙桌抬到西关古老大屋一个叫“当天”的位置,桌上摆满女儿们精心创作的工艺品。然后,姑娘们更衣净手,在母亲的指挥下,上茶焚香。当一缕缕心香随风袅袅升起,乞巧节“拜七姐”的活动便拉开了序幕。

那一年,我记得自己用火柴匣子造了一套西式家具,大衣柜、长短沙发和西式大床,统一用薄薄的白绫裹着。床罩、枕头、台布是天蓝底小白花的棉布,清丽中显出一份独特的典雅。摆供的花篮也是自己做的,全是银色和天蓝色的玫瑰花。因为构思新颖,把小巷的男女老幼都吸引了过来。

清晨起床,二姑婆迫不及待地问我:“昨晚许了什么愿?”

“什么许愿?”我满脸惶惑。

“嘿!真是傻女,连许愿也不懂。”二姑婆一脸的遗憾和惋惜。

又一个星月交辉的夜晚,我依偎在母亲身旁,轻轻地把七夕晚上的一切告诉她。母亲说:“难道你真的没有许愿么?唉,都怪我没有告诉你。”

“一定要许愿的么?那小时候你许了什么愿?”我向母亲怀里使劲地拱了拱。

母亲垂下眼睑,小声地说:“很多女孩都希望七仙女成全她们,长大找个如意郎君。”

我终于明白了,七仙女为什么要降福于青绿的禾苗,因为她思念勤劳的牛郎和那一双失去母爱的儿女,于是遍福于天下穑稼与天下稚子。我似乎明白了少女为什么把乞巧的针线看得这般神圣,因为工于纺织的七仙女是中国妇女的偶像。而为什么七月七日有那么多浪漫,因为这是一个忠贞不渝的日子。

(作者系一级作家、资深民俗专家)